JE PEUX PAS, J’AI SWIMMING POOL

9/27/20256 min read

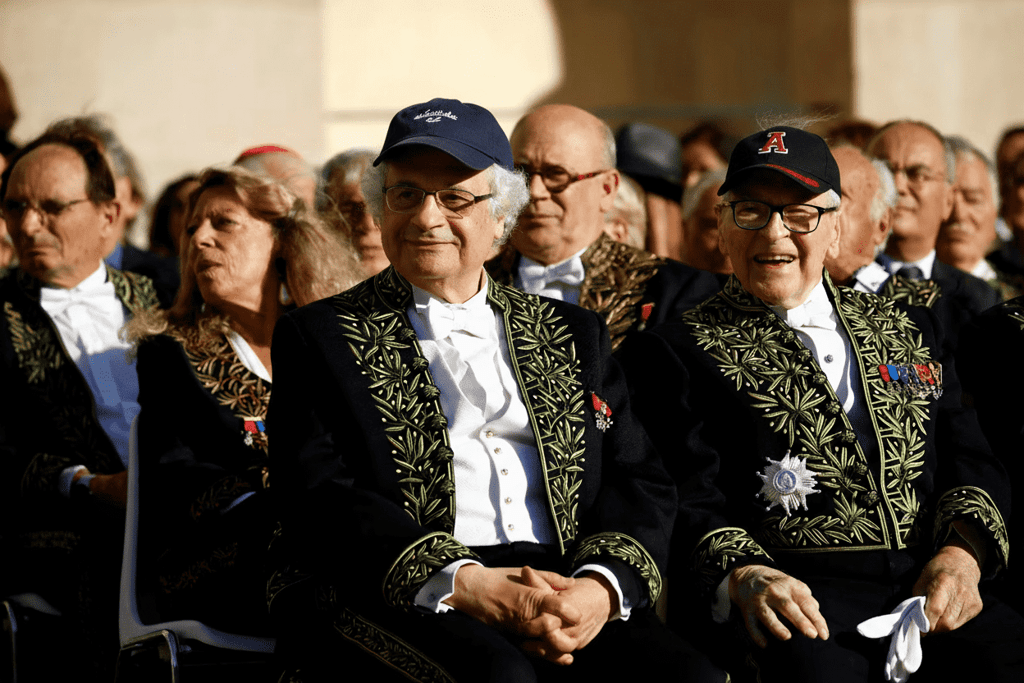

Il y a peu, un client a demandé à la directrice d’une agence que j’accompagnais sur un projet d’éviter les anglicismes autant que possible dans la conception et dans notre réponse. Il n’y avait aucune agressivité, aucune note d’aigreur dans sa voix, pas la moindre trace d’ultimatum. Juste une demande formelle conclue par un merci. Face à elle et toute son équipe, assis à une table de réunion, votre bri… Votre cahier des charges sous le nez, vous souriez d’une oreille à l’autre, vous avez déjà la tête pleine d’idées, vous pensez à la victoire, vous imaginez déjà le résultat et vous entendez déjà les applaudissements du public. Alors vous dites oui, bien entendu, en rangeant votre cahier à spirales et votre stylo préféré.

Dans l’ascenseur, nous commençons à discuter à propos du projet et l’on se donne rendez-vous pour un brainstorming. On se fait un call ? me demande la directrice de l’agence. Je lui demande si elle ne préfère pas qu’on s’appelle ? Je plaisante. Elle me regarde avec suspicion. Va pour un call.

C’est devenu davantage qu’une tendance, le call. Le call est entré dans le champ lexical des métiers de la communication (je ne sais pas vraiment pour tous les autres). Il s’est invité partout, en toute circonstance, et s’est peu à peu imposé. Ce mot signifie réunion téléphonique, mais l’anglais lui confère une dimension supplémentaire, un côté solennel, important, très différent de la simple réunion téléphonique. Un call, c’est important. C’est du sérieux. Avec le call, on n’est pas là pour se tourner les pouces, ni pour se raconter son week-end.

Quelques heures après notre rendez-vous, je reprends le bri… le cahier des charges, installé à mon bureau. Et je relis et je réfléchis (je suis payé pour cela). Je me demande de quelle manière nous allons nous y prendre pour éviter le déjà vu, tout en répondant de manière pertinente à une problématique somme toute conventionnelle. Je pense à la tonalité de l’événement. Je pense à la signature qui doit donner de l’élan, qui doit pousser les gens parce que nous ne savons pas encore ce qui va les embarquer. L’exercice est difficile, comme d’habitude.

Tout le monde le sait, l’annonce d’une convention interne ne suffit pas à embarquer les collaboratrices et les collaborateurs dans un événement. On embarque les gens avec une vision, un projet commun, au pire, un plan. Difficile d’embarquer quand on ne sait pas quoi dire. A un an de l’événement, il peut se passer tellement de choses. Alors je réfléchis…

Je pense encore à la signature. Après tout, c’est la première clé d’entrée. Je me dis, machinalement : Go ? Go, quelque chose… ? L’avantage de l’anglais, dans ce cas précis, c’est que cela n’évoque rien si ce n’est une vague mise en mouvement. Go, c’est parfait pour annoncer un événement interne et il suffit d’ajouter together si l’on veut que tout le monde se mette en mouvement en groupe. Le problème, dans ce cas précis, c’est que nous n’avons pas le droit d’utiliser l’anglais et peut-on dire et entendre « allons-y ensemble » ? C’est drôle. Un peu ridicule. C’est ridiculement drôle.

Comme « call » et « réunion téléphonique », les termes « Go together » et « Allons-y ensemble » n’ont pas le même sens dans l’imaginaire des publics. Quand on dit Go together, nous n’attendons rien de plus qu’une invitation légère, à la limite du nudge. Alors que si l’on vous dit « Allons-y ensemble », on attend forcément quelque chose en retour, on veut forcément savoir dans quelle direction et que l’on nous indique une destination. L’anglais est pratique dans ce genre de situation imprécise. L’anglais fait appel à l’imaginaire, à des expériences, à des réflexes, à des résonnances culturelles, à des émotions et du ressenti et non au sens réel des mots. Go renvoie à des images, un courant culturel et une tendance de fond. Allons-y renvoie au verbe aller.

Si l’on s’en tient à cette analyse - qui n’engage que moi - nous pourrions interpréter la demande de notre client comme une quête de sens, une envie d’employer des mots qui ont un sens concret, des mots qui ne font pas appel aux impressions, ni aux émotions. Je m’interroge.

J’ai relu le bri… euh… le cahier des charges. Encore. Et je n’ai pas trouvé, dans le texte, le moindre indice qui validait ma théorie. L’entreprise demandait simplement un projet de convention. Une convention qui a lieu tous les ans, une jauge importante qui impose de retenir un lieu à l’avance, mais une direction qui ne sait pas encore ce qu’elle va dire aux salariés à plus d’un an de l’événement. Un classique.

Mais alors pour quelles raisons la directrice de la communication nous avait-elle invitée à bannir les anglicismes ? S’agissait-il d’une volonté affirmée de défendre un patrimoine linguistique ? S’agissait-il de s’indigner du fait qu’on lise dorénavant CEO plutôt que PDG sur le CV des entrepreneurs sur Linkedin ? Que l’on dise « naming » plutôt que création de nom ? Que les publics, notamment les plus jeunes, aient décrété que plus rien n'était mignon, tout était dorénavant cute ?

On me dit souvent que l’anglais est plus synthétique, qu’il permet d’aller plus vite et droit au but. C’est possible, je ne suis pas linguiste, ni spécialiste. Mais nous ne sommes pas devenus paresseux au point de faire l’économie de quelques syllabes. Et je n’ai pas écrit cet article pour dire que le français était foutu. Au contraire. Victor Hugo ne disait-il pas que « tant qu’une langue est vivante, on ne la fixe pas… » L’apport de mots étrangers a toujours existé et, objectivement, il va être difficile de se débarrasser de sponsoring, teasing, storyboard, planning ou encore budget (bien que ce dernier soit revenu dans la langue française par l’intermédiaire de l’anglais. A l’origine, il est issu du mot « bougette » qui signifiait sacoche en vieux français). Comme les anglophones vont avoir le plus grand mal à effacer cliché, restaurant ou encore avant-garde de leur vocabulaire.

Pour ma part, je pense que nous vivons dans un monde complexe, qui a faim de concepts et de nouveauté. Tout va tellement vite que le flot d’innovations matérielles, intellectuelles, culturelles est constant, aussi nourri que le flot d’informations qui nous tombe dessus tous les jours, sans interruption. La langue doit s’adapter à cette déferlante, inventer sans cesse de nouveaux mots qui les définissent pour qu’elles puissent nous servir. Dans un monde ouvert, la langue n’a pas vraiment le choix que de faire ce qu’elle peut.

Disparu des scopes depuis longtemps, ce débat paraît bien ringard, obsolète, rétrograde. Je me pose la question parce que je me souviens des artistes des années 60 qui s’appelaient Eddy ou Johnny, alias Claude et Jean-Philippe. Je me souviens des films de mon enfance et des messages qu’ils véhiculaient. Je mesure aujourd’hui la puissance de la communication, de la pression culturelle, de son impact. J’observe et je ne juge personne. D’ailleurs quelle serait la sentence ? Ma « newsletter » s’appelle « Coin Talk ».